○山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年7月3日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、成長の早い段階から補聴器を利用することにより、成人に達するまでの間に十分に学習の機会を確保し、コミュニケーション能力等を身につけて将来、円滑に日常生活を送ることができるように支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「補聴器購入費等」とは、新たに補聴器を購入する場合(以下「新規購入」という。)、別表に定める耐用年数が経過した後に別の補聴器を購入する場合(以下「更新」という。)又は補聴器を修繕する場合(以下「修繕」という。)に必要な費用をいう。

(対象児)

第3条 本事業における補聴器購入費等の助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす難聴児(以下「対象児」という。)とする。

(1) 18歳未満の山県市内在住者であること。

(2) 両耳の聴力が30デシベル以上70デシベル未満又は一側耳の聴力が70デシベル以上であること。

(3) 身体障害者手帳の交付対象でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、岐阜県内の市町村から新規購入又は更新に係る助成を受けてから5年未満の対象児は、本事業の対象外とする。

(対象補聴器)

第4条 本事業の対象となる補聴器の種類、基準価格及び耐用年数は別表のとおりとする。この場合において、補聴器は新たに購入されるものでなければならない。

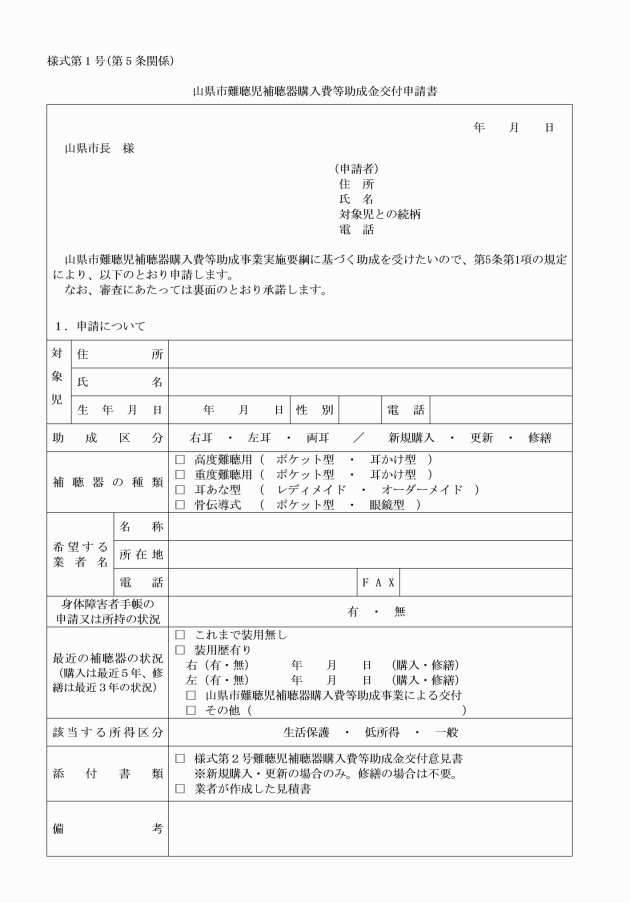

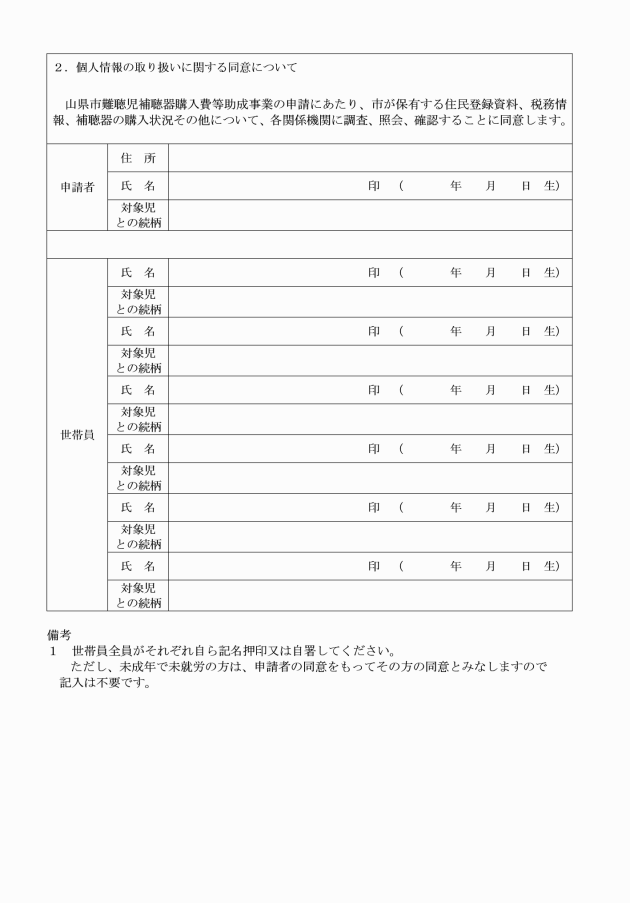

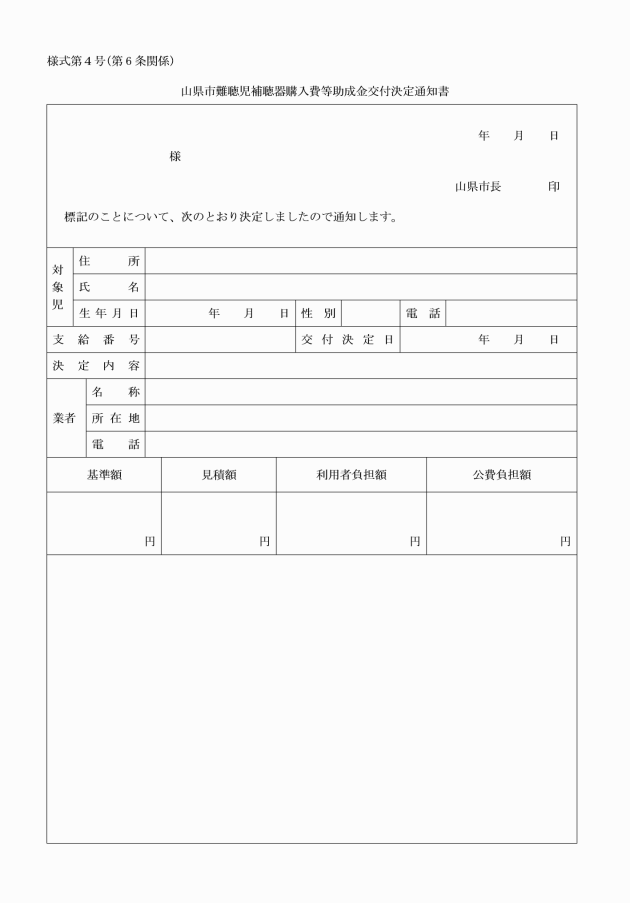

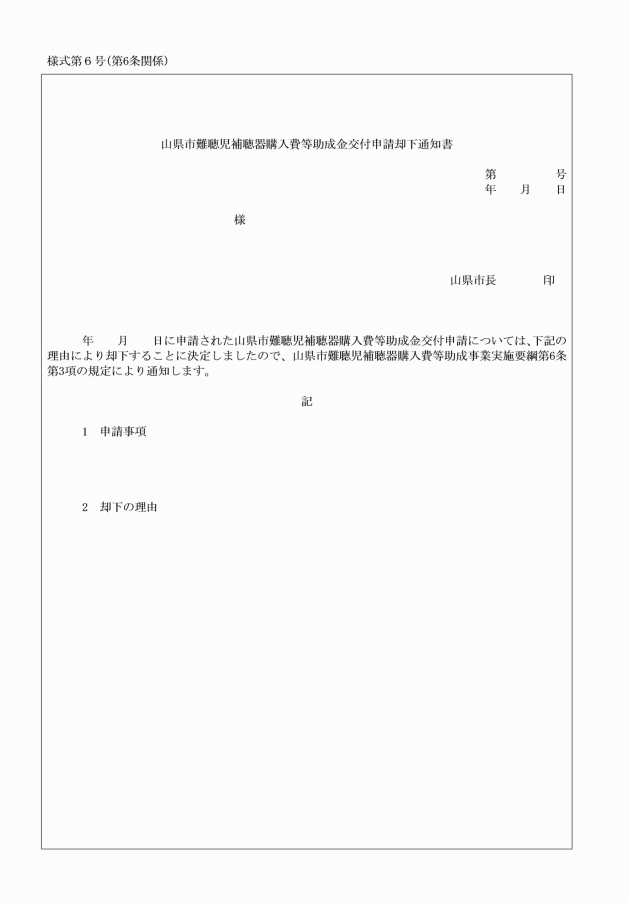

(交付申請)

第5条 補聴器購入費等の助成を受けようとする対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、山県市難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて山県市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請するものとする。

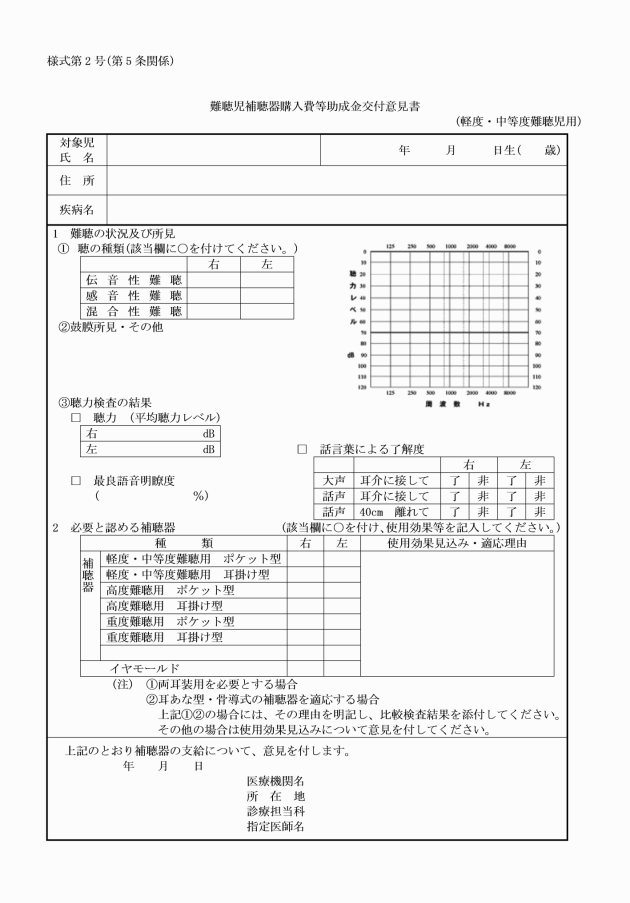

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医療機関の医師が当該児童の聴力検査を実施して作成した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器の製作又は販売を業とするもの(以下「業者」という。)が作成した補聴器の見積書

(補聴器の購入)

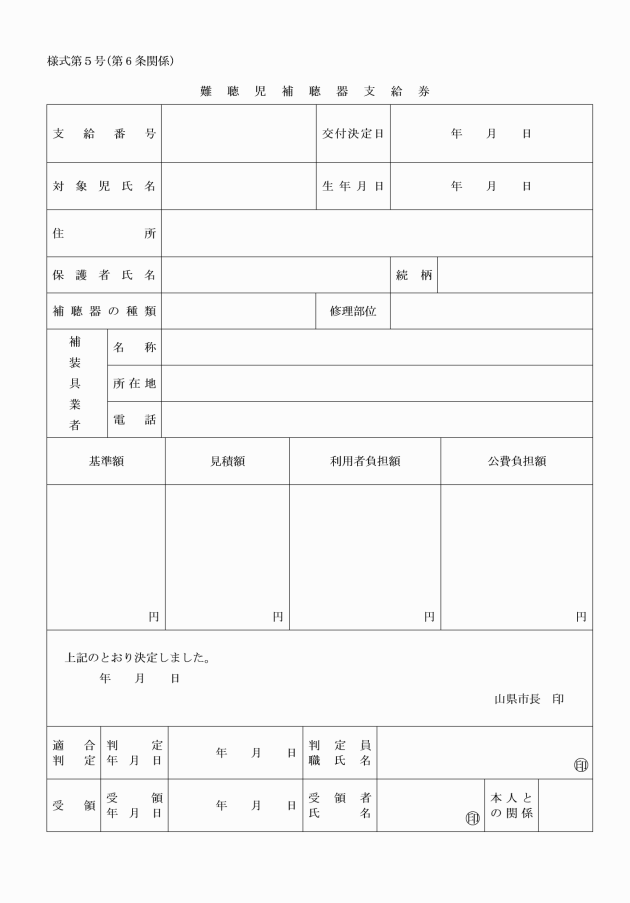

第7条 申請者は交付決定後速やかに業者に支給券を提出し、補聴器を新規購入、更新又は修繕(以下「購入等」という。)するものとする。

(支給券の取扱い)

第8条 申請者は、業者から補聴器を購入等したときは、業者に対し受領年月日及び受領氏名を記載した支給券を渡すものとする。

(補聴器の代理受領)

第9条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項本文の規定にかかわらず、申請者からの委任に基づき、補聴器購入費等を申請者の代わりに業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、申請者に対し補聴器の支給があったものとみなす。

3 業者は、納入した補聴器について、第1項の規定により、申請者に代わって当該購入等に要した費用の支払を受ける場合は、当該補聴器を引き渡した際に、申請者から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 業者は、申請者が購入等に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした申請者に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

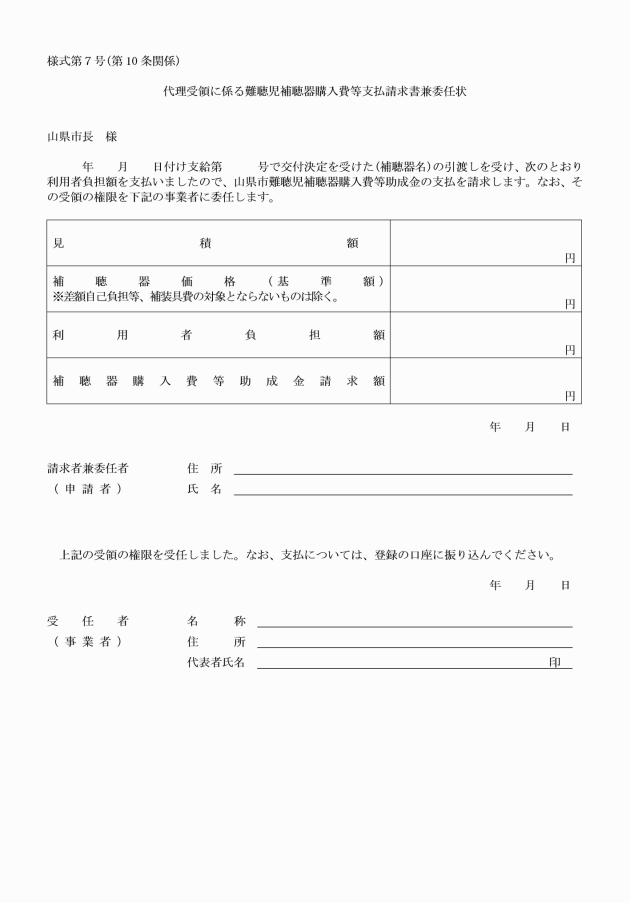

第10条 業者は、市長に対して補聴器購入費等を請求する場合には代理受領に係る難聴児補聴器購入費等支払請求書兼委任状(様式第7号)に支給券を添えて請求しなければならない。

2 市長は、業者から補聴器購入費等の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第11条 補聴器の支給を受けた者は、当該補聴器を支給の目的に反して使用してはならない。

2 市長は、補聴器の支給を受けた者が支給の目的に反して使用したときは、当該補聴器の支給等に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(不正利得の徴収等)

第12条 市長は、申請者又は業者が、偽りその他の不正の手段によって補聴器の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該補聴器の支給等に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

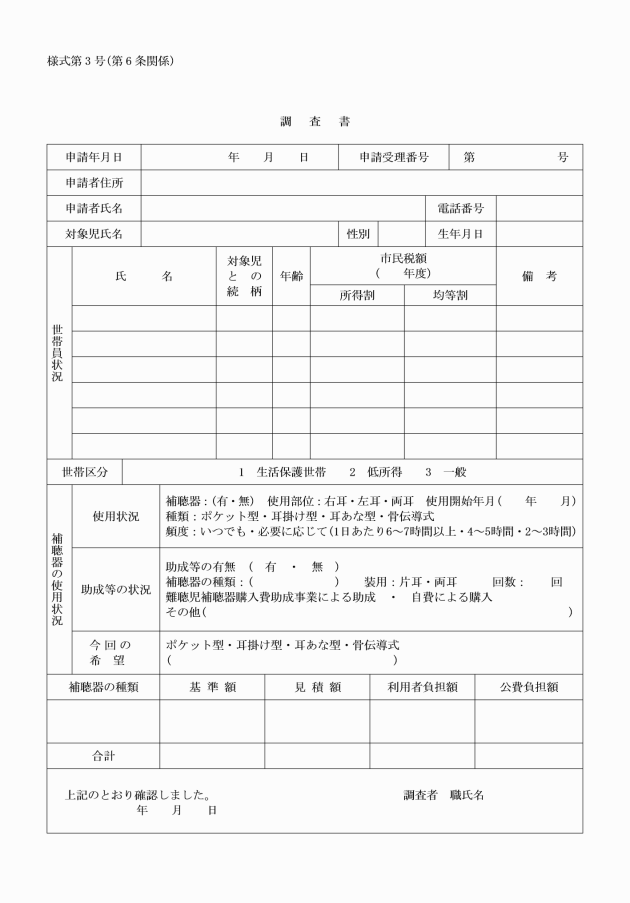

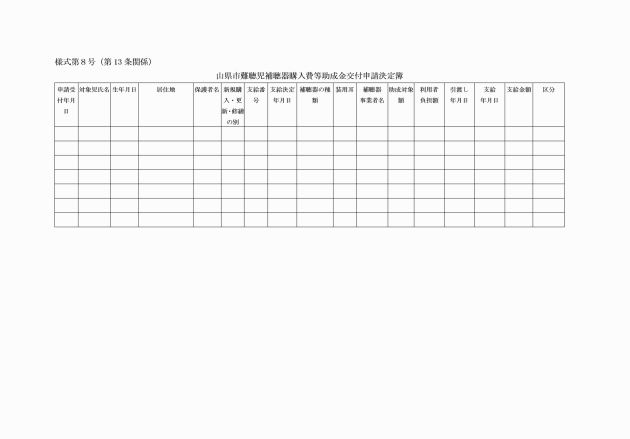

(支給申請決定簿の整備)

第13条 福祉事務所長は、補聴器の支給の状況を明確にするため山県市難聴児補聴器購入費等助成事業交付申請決定簿(様式第8号)を整備しておくものとする。

(事業者の登録)

第14条 この要綱により事業を行う業者は、山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱(平成19年山県市告示第8号)第16条に基づき登録を行っている業者とする。

(補聴器の再交付)

第15条 補聴器の購入等に係る申請については、この要綱による助成を受けた前回の支給日から別表に定める耐用年数を経過していない場合、交付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、災害等の対象児の責任に拠らない事由により亡失又は毀損した場合には、新たに必要と認める補聴器購入費等の助成ができるものとする。

(費用の負担)

第16条 申請者の負担額は、補装具費支給事務取扱指針(令和6年3月29日付け障発0329第37号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める「補装具費等の算定について」の規定に基づいて算出するものとする。

附則

この要綱は公布の日から施行する。

附則(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月19日告示第141号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和6年7月11日告示第115号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条・第4条関係)

1 新規購入・更新にかかる費用の上限額

補聴器の種類 | 1台当たりの上限額 | 耐用年数 |

高度難聴用ポケット型 | 44,000円 | 5年 |

高度難聴用耳かけ型 | 46,400円 | |

重度難聴用ポケット型 | 59,000円 | |

重度難聴用耳かけ型 | 71,200円 | |

耳あな型(レディメイド) | 92,000円 | |

耳あな型(オーダーメイド) | 144,900円 | |

骨導式ポケット型 | 74,100円 | |

骨導式眼鏡型 | 126,900円 |

備考

1 1台当たりの基準額の100分の106に相当する額を上限額とする。

2 価格は、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。ただし、電池については、補聴器購入時のみの付属品であり、修理による支給は認められないこと。

3 身体の障がいの状況により、イヤーモールドを必要とする場合は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)における修理基準の表(以下「修理基準の表」という。)に掲げる交換の額の100分の106に相当する額の範囲内で必要な額を加算すること。また、重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換及びイヤホン交換については修理基準の表に掲げる交換の額の100分の110に相当する額を加算すること。

4 ダンパー入りフックとした場合は、250円増しとする。

5 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

6 重度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

7 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

8 厚生労働省告示にないものについては、原則として対象外であるが、補装具費支給制度における特例補装具費の取扱いに準じ、真にやむを得ない事情が認められた場合のみを例外的に対象とすること。

9 国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補装具制作施設が制作した補装具を購入又は修理する場合の1、3の費用の額の基準は、1、3の規定にかかわらず、それぞれに掲げる額の100分の95に相当する額とする。

2 修繕に係る上限額については、修理基準の表に掲げる交換の額に備考の1、3、9の規定を適用させたものとする。