○山県市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱

平成26年2月20日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害を防止するため、建築物等の耐震性向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、山県市の区域内に存する建築物等の耐震化促進事業を実施する者に対し、必要な経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付することを認めるものとし、その交付に関しては、山県市補助金交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 旧基準建築物 昭和56年5月31日以前に着工された建築物をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) 木造住宅 旧基準建築物で、木造の一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)のうち、在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法によるものをいう。

(3) マンション 旧基準建築物で、共同住宅のうち、耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ床面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。ただし、次号に定める建築物を除く。

(4) 分譲マンション 旧基準建築物で、専有部分の大部分が人の居住の用に供する区分所有である共同住宅のうち、耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ床面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。

(5) 特定建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第1号に定める建築物であって、旧基準建築物であるものをいう。

(6) 要安全確認計画記載建築物 耐震改修促進法第5条第3項第1号により岐阜県耐震改修促進計画に記載された建築物をいう。

(7) 緊急輸送道路沿道建築物 耐震改修促進法第14条第3号に定める建築物であって、旧基準建築物であるものをいう。ただし、要安全確認計画記載建築物であるものを除く。

(8) 相談士 岐阜県木造住宅耐震相談士登録制度要綱(平成13年11月1日施行)に基づき岐阜県知事が登録した岐阜県木造住宅耐震相談士をいう。

(9) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として、増築、修繕、模様替又は一部の除却をすることをいう。

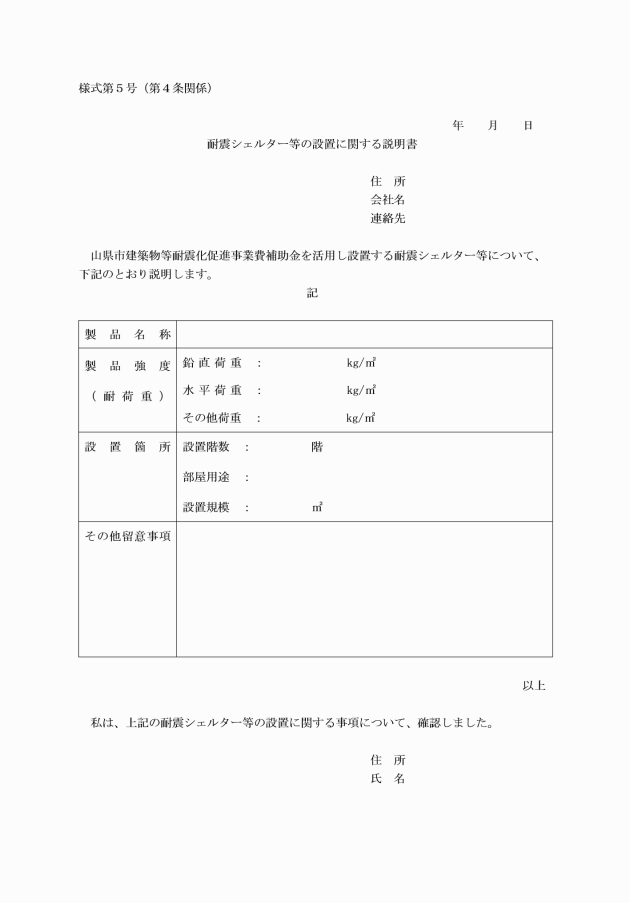

(10) 耐震シェルター等 居室又は居室の一部に設置され、地震により建物が倒壊しても、居住者の生命を守るための空間を確保できる装置であって、岐阜県建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成18年1月1日施行)に基づき岐阜県知事が認めた耐震シェルター等をいう。

(補助金交付対象事業及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)並びに補助金の額は別表に定めるとおりとする。ただし、岐阜県及び市が行う他の補助金、資金貸付及び利子補給金等(岐阜県住宅リフォームローン利子補給金を除く。)を活用する場合にあっては、補助対象経費が重複しないこと。

3 申請者は、前項の決定又は承諾を受けた後でなければ事業に着手することができない。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為があったとき。

(欠格事由)

第10条 第3条の規定にかかわらず、暴排措置に係る照会手続等に関する要綱(岐阜県制定:平成22年4月1日施行)第3条各号に掲げる者は、申請者となることができない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行に際し、現に山県市が費用の一部に補助金を交付した耐震診断のうち、岐阜県木造住宅耐震診断マニュアルにより建物評点が2点以下と判定された木造住宅又は、建防協マニュアルにより上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅については、この要綱に定める住宅耐震補強工事の交付対象となる木造住宅であるものとみなす。

(山県市木造住宅耐震補強工事費補助金交付要綱の廃止)

3 山県市木造住宅耐震補強工事費補助金交付要綱(平成16年山県市告示第27号)は、廃止する。

附則(平成26年5月19日告示第68号)

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

附則(平成27年3月30日告示第38号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月20日告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年3月30日告示第40号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年5月11日告示第69号)

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成30年3月30日告示第38号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月30日告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年5月11日告示第102号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和3年6月14日告示第117号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和3年11月29日告示第178号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(山県市木造住宅耐震診断事業実施要綱の廃止)

2 山県市木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成20年山県市告示第39号)は、廃止する。

附則(令和6年1月19日告示第7号)

この告示は、公表の日から適用する。

附則(令和7年2月17日告示第19号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年5月26日告示第95号)

この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | ||

区分 | 対象建築物 | 要件 | ||

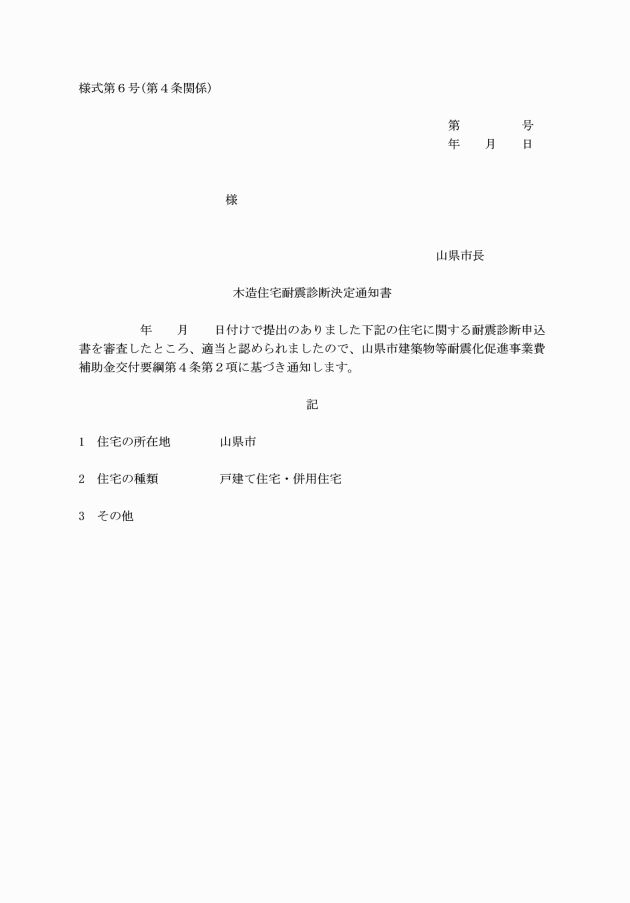

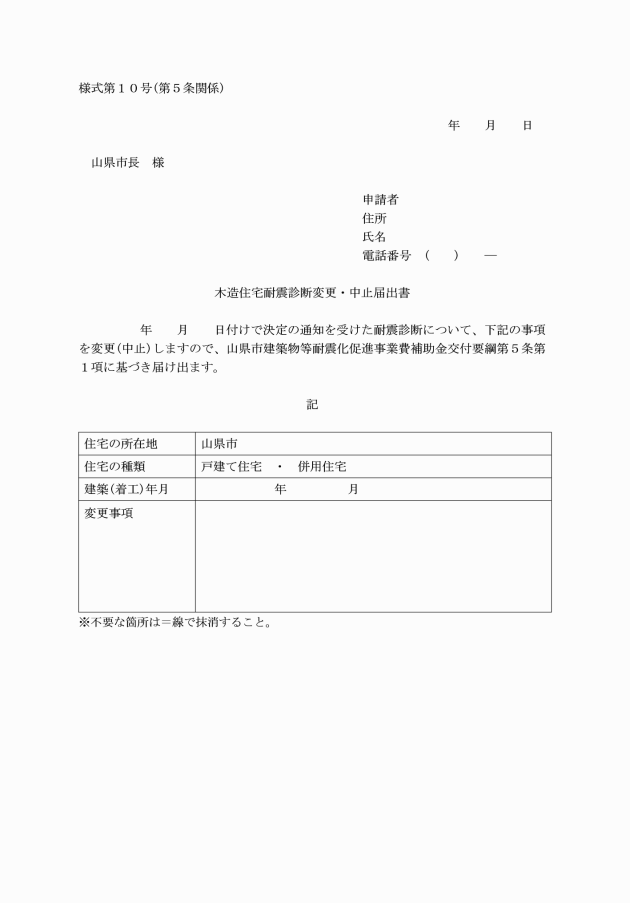

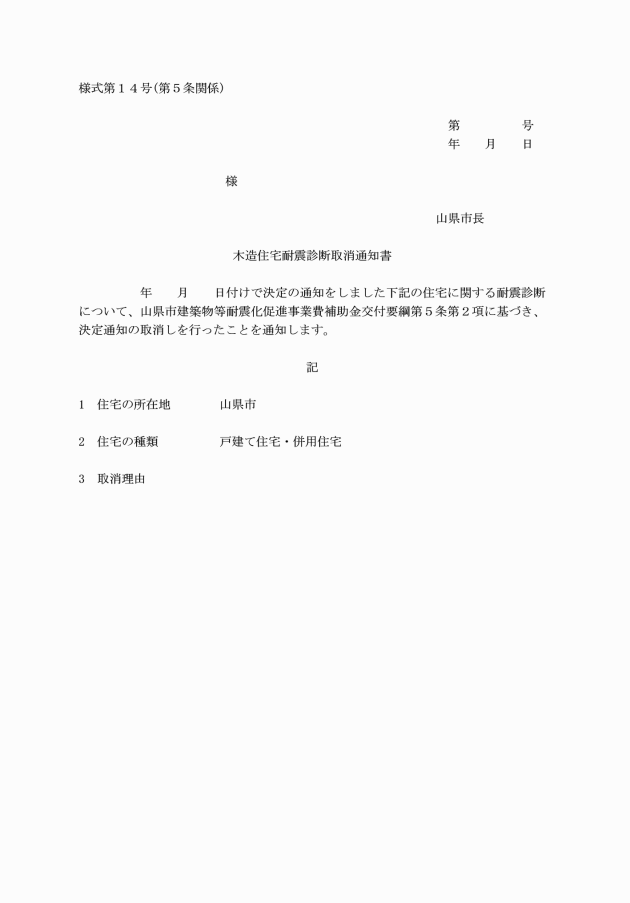

木造住宅耐震診断 | 木造住宅のうち一戸建て住宅(要安全確認計画記載建築物を除く。) | (1) 相談士を派遣し、耐震診断及び概算の改修工事費に関する情報提供を行う事業 (2) 相談士が「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「建防協マニュアル」という。)に定める診断法に基づき耐震診断を実施する事業 | 補助対象事業に要する経費。ただし、耐震診断については、1棟につき55,000円を限度とし、概算の改修工事費に関する情報提供については、1棟につき27,500円を限度とする。 | 補助対象経費の10分の10以内 |

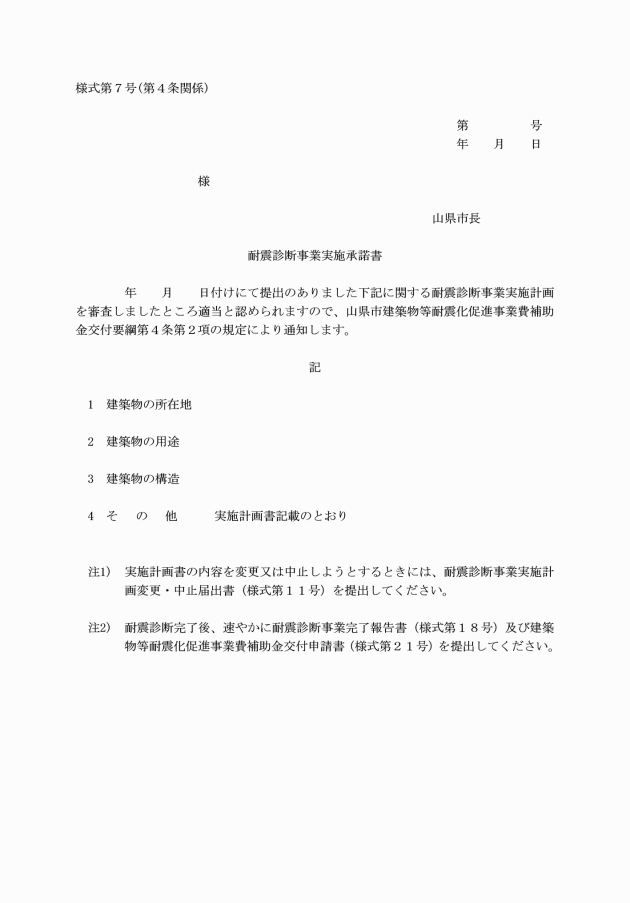

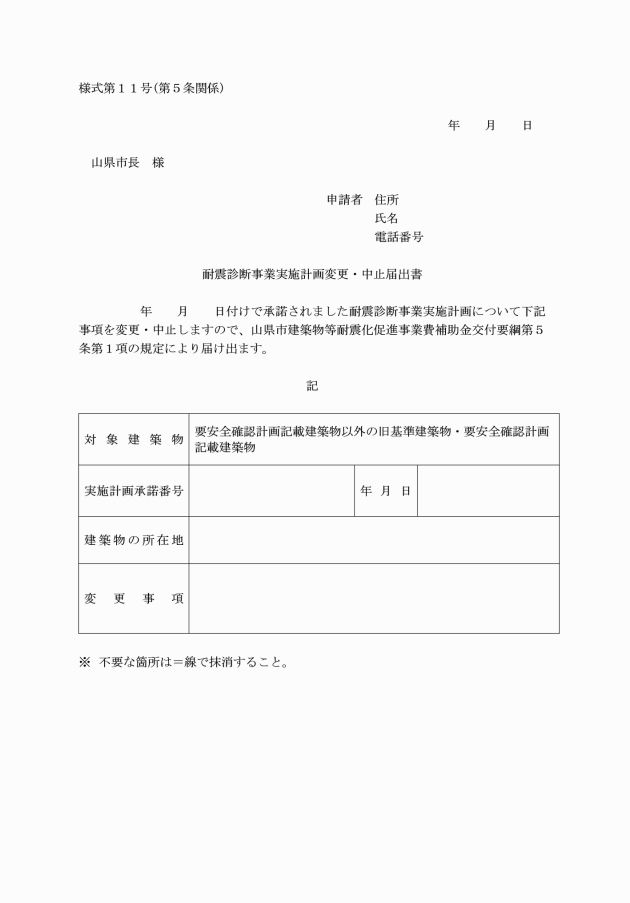

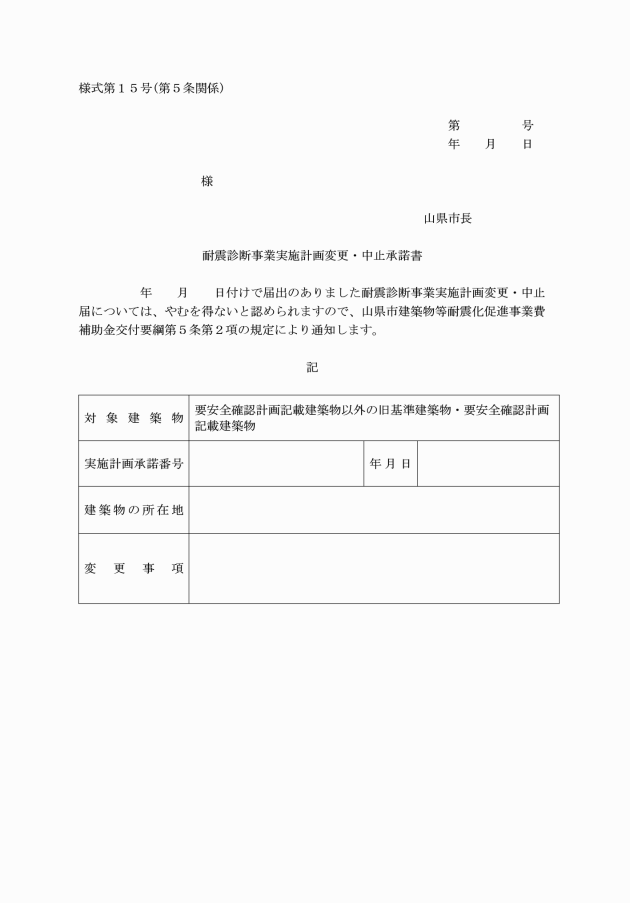

建築物耐震診断事業 | 要安全確認計画記載建築物以外の旧基準建築物 | (1) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の指針(以下「指針」という。)に基づく耐震診断であること。 (2) 分譲マンションにあっては、対象建築物の管理組合又は管理組合法人が実施する事業であること。 (3) 分譲マンション以外の建築物にあっては、対象建築物の所有者(特段の事由により所有者が耐震診断を実施できない場合には市長が適当と認める者(以下「所有者等」という。)が行う事業であること。 (4) 耐震診断の結果が専門機関等に諮られたものであること。(特定建築物に限る。) | 補助対象事業に要する経費 (1) 一戸建て住宅は、1戸当たり136,000円を限度とする。 (2) 一戸建て住宅以外の建築物は、次に定める額に延べ床面積を乗じて得た額を限度とする。ただし、設計図書の復元、第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、1,570,000円を限度として当該額に加算することができる。 ・延べ床面積1,000m2以内の部分は1m2当たりの単価3,670円以内 ・延べ床面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1m2当たりの単価1,570円以内 ・延べ床面積2,000m2を超える部分は1m2当たりの単価1,050円以内 (3) 消費税等を除く。 | 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内で、1,000円未満の端数を切り捨てた額 |

要安全確認計画記載建築物 | (1) 対象建築物の所有者等が行う事業であること。 (2) 指針に基づく耐震診断であること。 (3) 耐震改修促進法施行規則第5条第1項第1号又は同項第2号に規定する者による耐震診断であること。 (4) 耐震診断の結果が専門機関等に諮られたものであること。 | (1) 次に定める額に延べ床面積を乗じて得た額を限度とする。 ・延べ床面積1,000m2以内の部分は1m2当たりの単価3,670円以内 ・延べ床面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1m2当たりの単価1,570円以内 ・延べ床面積2,000m2を超える部分は1m2当たりの単価1,050円以内 (2) 上記のほか、設計図書の復元、第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、1,570,000円を限度として加算することができる。 (3) 消費税等を除く。 | 補助対象経費以内で、1,000円未満の端数を切り捨てた額 | |

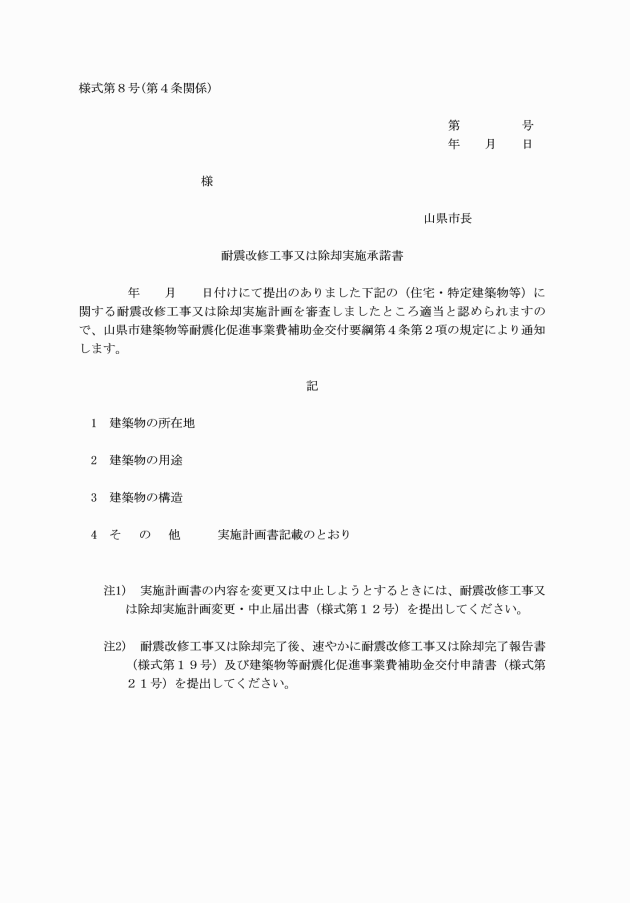

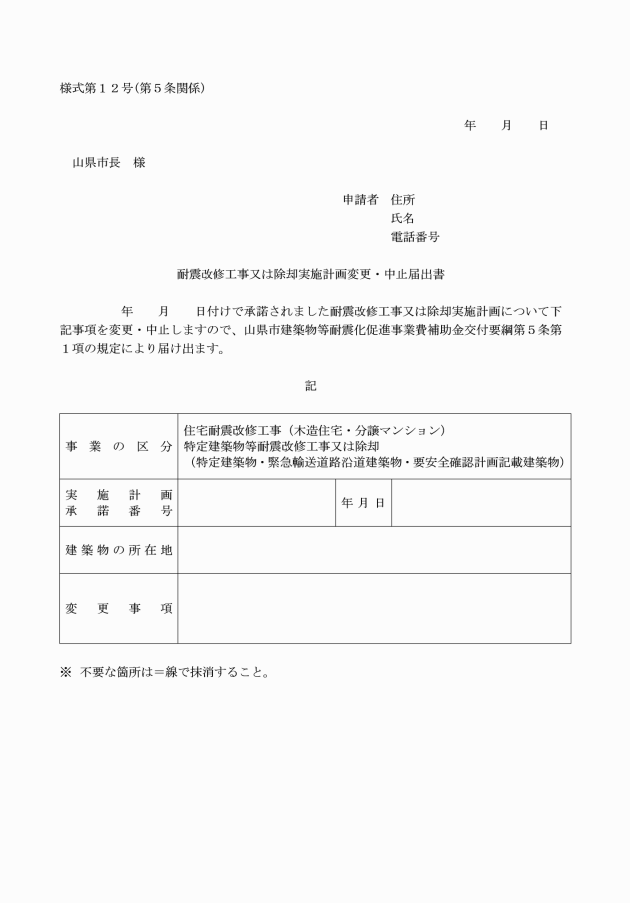

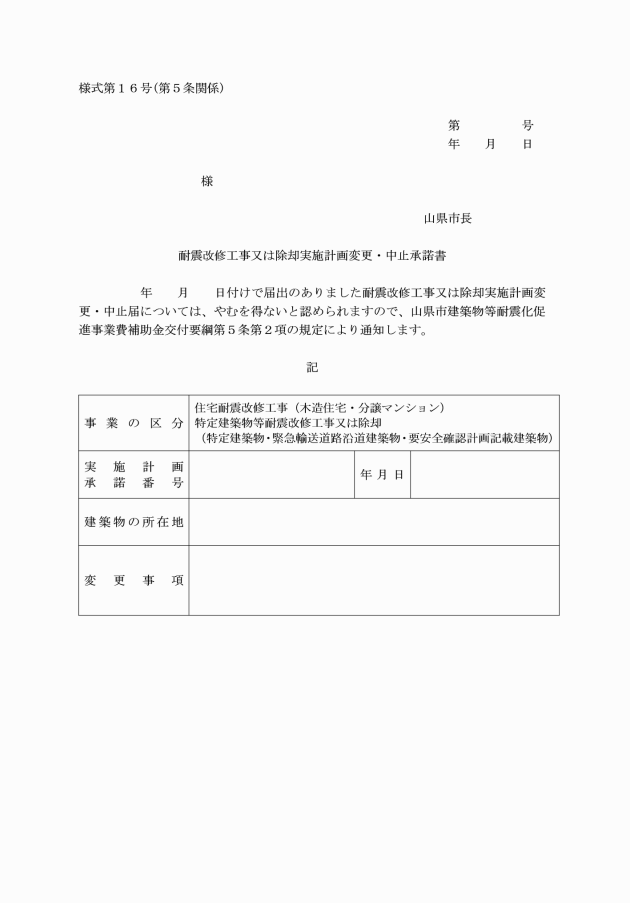

住宅耐震改修工事 | 木造住宅 | (1) 対象建築物の所有者等が行う事業であること。 (2) 相談士が建防協マニュアルに基づき実施する耐震診断の結果、上部構造評点(以下「評点」という。)が1.0未満とされた木造住宅で、改修後の評点が1.0以上となる耐震改修工事又は評点が0.7未満とされた木造住宅で、改修後の評点が0.7以上となる耐震改修工事であること。 (3) 改修後の評点が0.7以上となる耐震改修工事の場合にあっては、地震時に転倒のおそれのある家具等について転倒防止対策を実施すること。 (4) 相談士が耐震改修に関する設計及び工事監理を実施する耐震改修工事であること。 | (1) 1戸当たり1,200,000円を限度とする(改修設計・工事監理費用を含む。)。 ただし、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)附属第Ⅱ編イ―16―(12)―①の3の第三号イに関する事業で、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項に基づき岐阜県建築基準法施行細則(昭和26年岐阜県規則第9号)第13条第1項の規定により指定した区域(以下「多雪区域」という。)で行う場合は1戸当たり1,400,000円を限度とする(改修設計・工事監理費用を含む。)。 (2) 消費税等を除く。 | (1) 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内で、1,000円未満の端数を切り捨てた額及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額の合計額とする。 (2) 前号の規定にかかわらず、社会資本整備計画による基幹事業(住宅・建築物安全ストック形成事業)により社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)を受けとることができるもの(改修後の評点が1.0以上となる耐震改修工事)については、前号に規定する補助金の額に、耐震改修工事費に10分の4を乗じて得た額以内(1,000円未満の端数は切り捨てる。)又は575,000円(多雪区域で当該事業を行う場合は700,000円)のいずれか低い額を限度として加算する。 (3) 第1号の規定にかかわらず、社会資本整備計画による効果促進事業により社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)を受けとることができるもの(改修後の評点が0.7以上となる耐震改修工事)については、第1号に規定する補助金の額に、耐震改修工事費に1,000分の115を乗じて得た額以内(1,000円未満の端数は切り捨てる。)又は240,000円のいずれか低い額を限度として加算する。 (4) 前2号の規定により補助金の額を算出する場合においては、補助対象経費の限度を定める規定は適用しない。 (5) 第1号の補助金の交付にあたっては、あらかじめ租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いて交付する。 |

分譲マンション | (1) 対象建築物の管理組合又は管理組合法人が行う事業であること。 (2) 指針に基づく耐震診断の結果、安全基準に適合しない場合に同基準に適合するための耐震改修工事であること。 (3) 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士が工事監理を実施する耐震改修工事であること。 (4) 耐震改修促進法第17条第3項の規定による建築物の耐震改修の計画の認定を受けた耐震工事であること。 | (1) 床面積1m2当たり51,700円を限度とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は、床面積1m2当たり86,400円を限度とする。 (2) 消費税等を除く。 | (1) 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額以内で、1,000円未満の端数を切り捨てた額 (2) 社会資本整備計画による効果促進事業により社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)の活用が可能な場合に限る。 | |

特定建築物等耐震改修工事又は除却 | 特定建築物(緊急輸送道路沿道建築物及び要安全確認計画記載建築物を除く。) | (1) 対象建築物の所有者等が行う耐震改修事業又は除却であること。 (2) 耐震改修工事の場合にあっては、指針に基づく耐震診断の結果、安全基準に適合しない場合で、当該基準に適合するために行う耐震改修工事であること。 (3) 耐震改修工事の場合にあっては、建築士法第2条第2項に規定する一級建築士が工事監理を実施する耐震改修工事であること。 (4) 耐震改修工事の場合にあっては、補強計画が専門機関等に諮られたものであること。 | (1) 建築物の耐震改修工事費(除却を行う場合にあっては、耐震改修に要する費用相当分)については、床面積1m2当たり57,000円(マンションにあっては51,700円)を限度とする。 ただし、免震工法等特殊な工法による場合又は大規模な地震が発生した時にその利用を確保することが必要であると市長が認める建築物について通常よりも高い耐震性を確保する場合は、床面積1m2当たり93,300円(マンションにあっては、86,400円)を限度とする。 (2) 消費税等を除く。 | 補助対象経費に100分の23を乗じて得た額以内で、1,000円未満の端数を切り捨てた額 |

緊急輸送道路沿道建築物 | 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内で、1,000円未満の端数を切り捨てた額 | |||

要安全確認計画記載建築物 | 補助対象経費に15分の11を乗じて得た額以内で、1,000円未満の端数を切り捨てた額 | |||

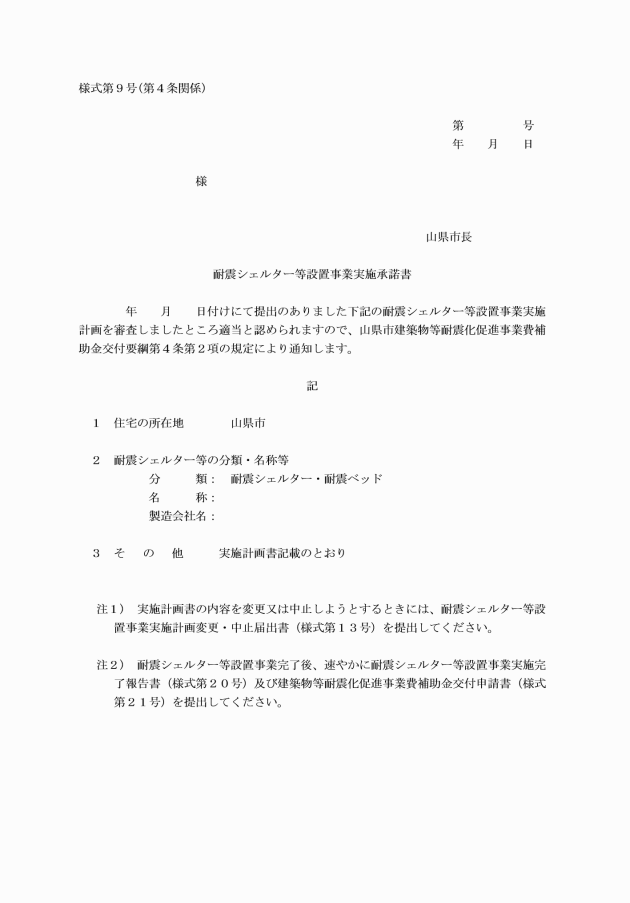

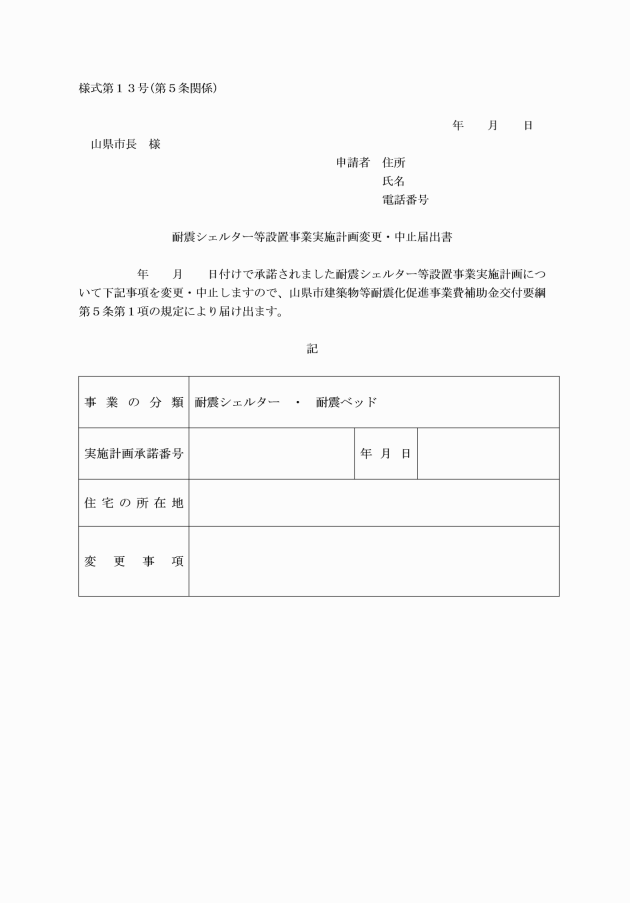

耐震シェルター等設置事業 | 木造住宅 | (1) 対象建築物の所有者等が行う事業であること。 (2) 相談士が建防協マニュアルに基づき実施する耐震診断の結果、評点が1.0未満とされた木造住宅の耐震シェルター等設置工事であること。 (3) 原則として1階部分に1基設置するものであること。 (4) この要綱に基づく補助金を受けて、住宅耐震改修工事又は耐震シェルター等設置工事をしていないこと。 | (1) 1戸当たり450,000円を限度とする(耐震シェルター等の購入、運搬及び附帯工事等に要する経費を含む。)。 (2) 消費税等を除く。 | 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内で、1,000円未満の端数を切り捨てた額 |