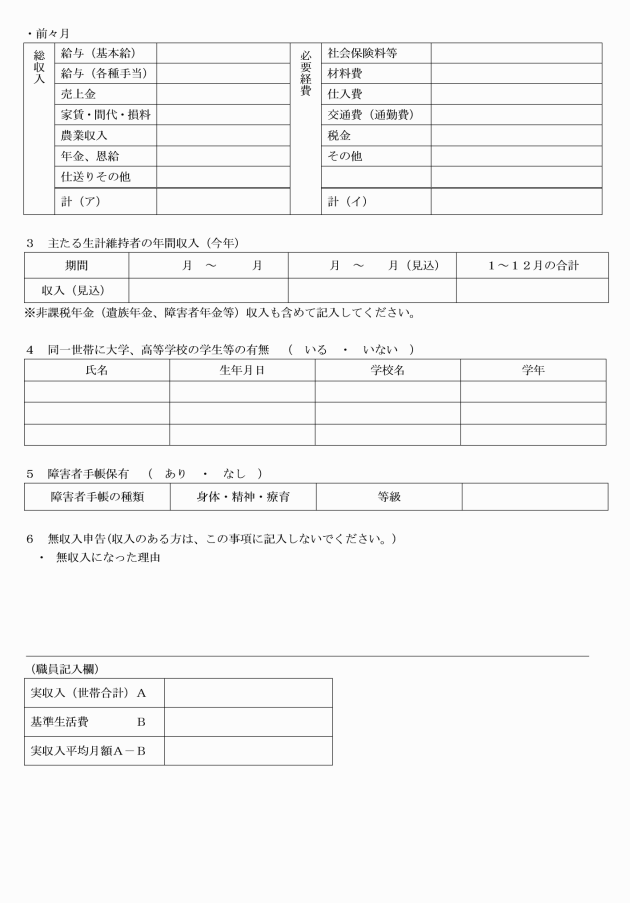

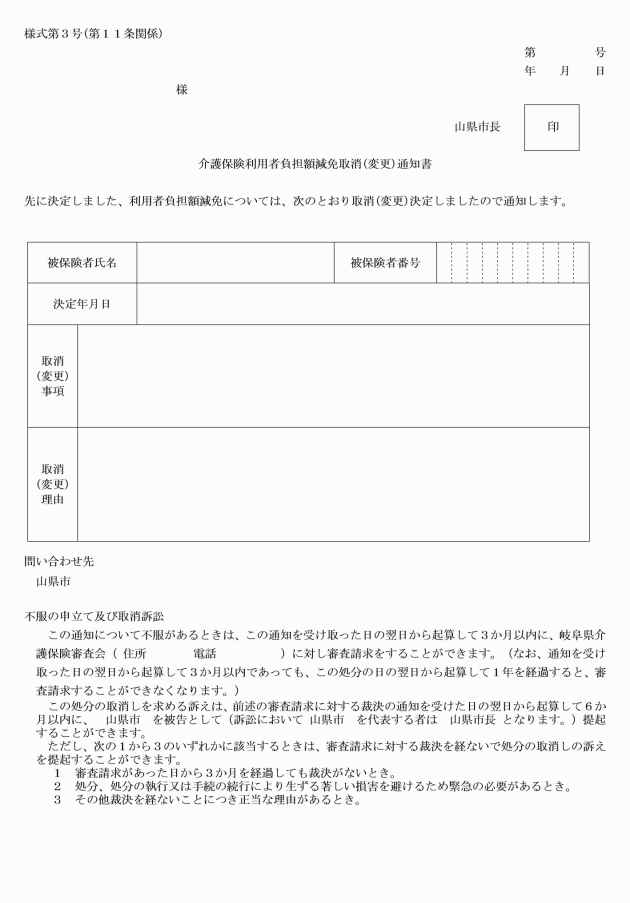

○山県市介護保険居宅介護サービス費等の額の特例に関する実施要綱

令和7年3月31日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等及び法第60条に規定する居宅支援サービス費等(以下「居宅介護サービス費等」という。)の額の減免(以下「減免」という。)に関して、山県市介護保険条例施行規則(平成15年山県市規則第72号。以下「規則」という。)第14条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

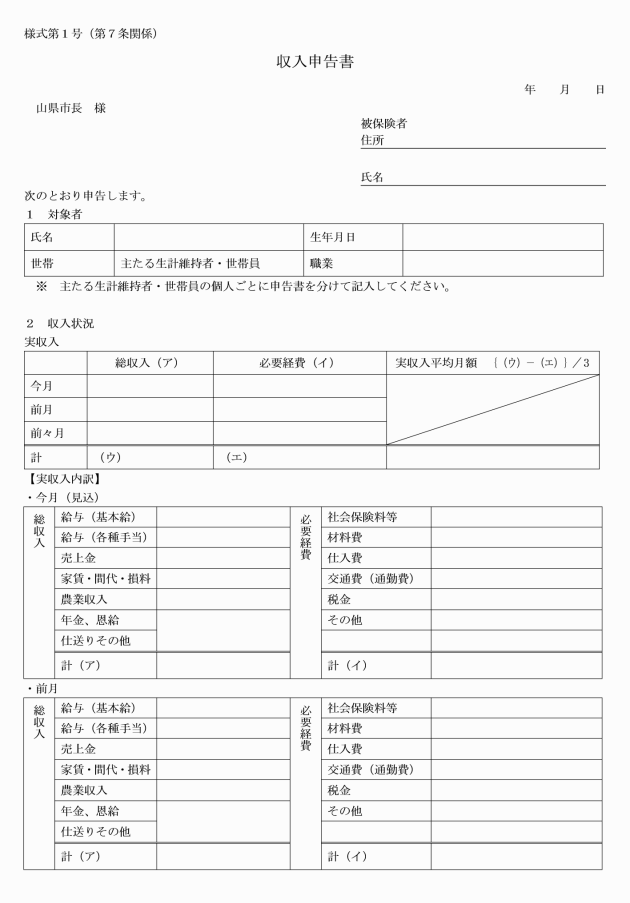

(2) 実収入平均月額

ア 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)及び世帯員の収入が給与等(恩給及び年金を含む。)である場合は、当該主たる生計維持者及び世帯員に係る申請前3月間の基本給(賞与を含む。)、家族手当、通勤手当、仕送り等の収入を合算した額から所得税、住民税、健康保険料(共済組合等の保険料を含む。)、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額を3で除した額とする。

イ 主たる生計維持者及び世帯員の収入が事業収入(不動産収入及び農業収入を含む。)である場合は、申請前3月間の売上金、家賃、間代、恩給、年金その他収入等の総収入額から、収入上必要な経費として、仕入代、材料費、交通費、諸税、その他の経費等の合算額を控除した額を3で除した額とする。

(3) 災害等 要介護被保険者等又は主たる生計維持者に生じた震災、風水害、火災その他これらに類する災害をいう。

(4) 損害の程度 損害金額から保険金及び損害賠償金で補填された金額を控除した残額の損害財産の割合をいう。

(5) 基準生活費 生活保護基準額に1.15を乗じた額をいう。この場合における生活保護基準額とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助、住宅扶助、教育扶助及び各種加算に基づき算定した額とする。

(6) 利用者負担所要額 法第40条(同条第5号から第7号までを除く。)及び第52条(同条第5号から第7号までを除く。)に規定する介護給付及び予防給付に係る利用者の負担額の合計額をいう。

(特例の対象となる事由)

第3条 特例の対象となる事由は、次の各号いずれかの事項に該当したことによる。

(1) 災害等による財産の損害 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第83条第1項第1号又は法施行規則第97条第1項第1号に該当する場合で、損害の程度が住宅、家財等の財産の3分の1以上となった場合をいう。

(2) 収入の著しい減少 主たる生計維持者が次のいずれかに該当し、当該年の主たる生計維持者の収入見込みが前年の収入額の2分の1以下に減少することが見込まれ、かつ、当該介護被保険者の属する世帯の実収入平均月額が基準生活費と同額又は基準生活費を下回る場合をいう。

ア 主たる生計維持者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したこと。

イ 主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業(本人の意思に反した企業等の都合による退職又は正当な理由のある自己都合による退職の場合に限る。)等により著しく減少したこと。

ウ 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

エ 主たる生計維持者の収入が、前各号に掲げる事由に類する理由により著しく減少したこと。

(災害等の場合の額の特例割合)

第4条 前条第1号の場合の居宅介護サービス費等の額の特例割合は、損害の程度が当該者の住宅、家財等の財産の10分の3以上10分の5未満の場合は100分の95とし、10分の5以上の場合は100分の100とする。

(1) 次の算式により計算した利用者負担額減免割合が100分の50以下の場合 100分の95

ア 実収入平均月額-基準生活費=利用者負担額充当額

イ 利用者負担所要額-利用者負担額充当額=利用者負担額減免額

ウ 利用者負担額減免額÷利用者負担所要額=利用者負担額減免割合(小数点以下の端数は切捨て)

(2) 利用者負担額減免割合が100分の50を上回る場合 100分の100

(適用期間)

第6条 減免の適用期間は、原則として申請のあった日の属する月の初日から3月以内とし、3月を超えてなお減免を必要とするときは、再度申請することにより、要介護被保険者等の生活状況を勘案の上、3月以内で延長することができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りはない。

(審査)

第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請書及び添付書類等に基づき申請内容を審査し、又は申請者から事情聴取を行い、必要があると認めるときは申請者に対して文書その他の資料の提出若しくは提示を命じ、減免の可否を決定する。

2 前項の審査において、申請者が非協力的又は消極的であるため事実確認が困難なときは、申請を却下することができる。

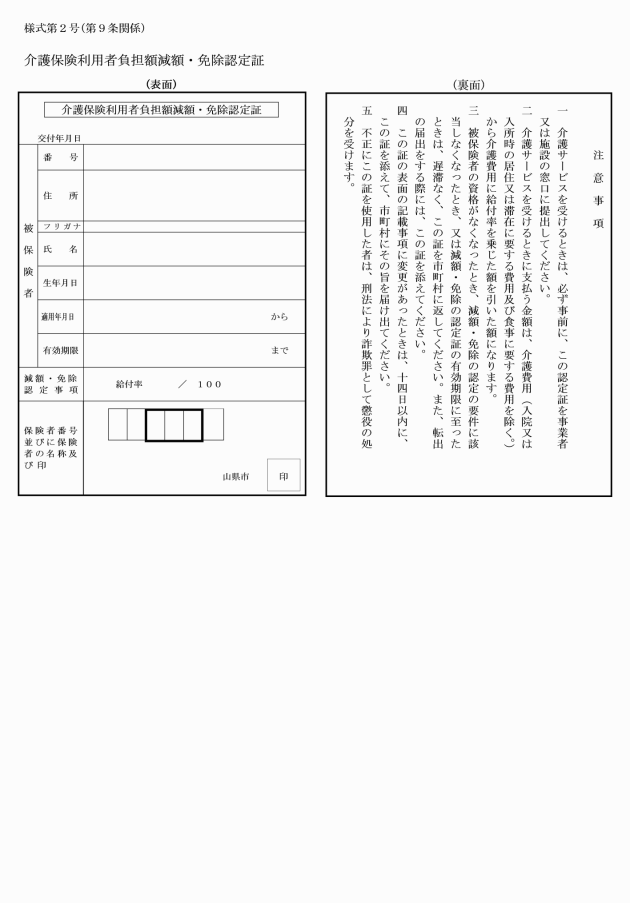

(変更の届出)

第10条 利用者負担額の減免を受けた者(以下「認定者」という。)は、第6条に規定する適用期間中に収入、利用者負担額その他に変更があったときは、市長に届け出なければならない。

(1) 資力の回復等により、利用者負担の減免を適用することが不適当と認められるとき その認められた日の属する月の翌月

(2) 虚偽の申請その他の不正行為により減免を受けたとき 第6条に規定する減免の適用期間の初月

2 市長は、前項の規定による取消し等を決定した場合、必要があると認めるときは、当該認定者に減免に係る金額を期限を定めて返還を命ずることができる。

(認定証の返還)

第12条 認定者は、当該減免を受ける事由がなくなったとき、又は介護保険の被保険者の資格を喪失したとき、若しくは認定を取り消されたときは、認定証を市長に返還しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第7条関係)

特例の対象となる事由 | 提出する書類 | |

(1) 災害等による財産の損害 | 公的機関の発行した罹災証明書 損害保険等の保険証の写し又は保険金の支払額が証明できるもの | |

(2) 収入の著しい減少 | 心身の障害、長期入院(90日を超える場合) | 医師の診断書(証明書)の写し |

倒産、廃業、失業、破産、損失 | 収入申告書、給与明細書、年金支払通知書、税務署提出の廃業届、雇用保険受給資格者証明書、確定申告書の写し及び青色申告決算書、収支内訳書、帳簿その他事由を証明できる書類等 | |

農作物の不作等 | 農業共済組合、農業協同組合等が発行する被害証明書等、被害を証明できるもの | |