○山県市契約事務執行要領

平成15年4月1日

訓令甲第19号

(総則)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条及び山県市契約規則(平成15年山県市規則第44号。以下「契約規則」という。)に基づき、契約を締結するについて必要な事項を定め、もって契約事務の厳正かつ的確な執行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「契約」とは、契約規則第27条により契約書の作成を省略することができる場合以外の契約をいう。

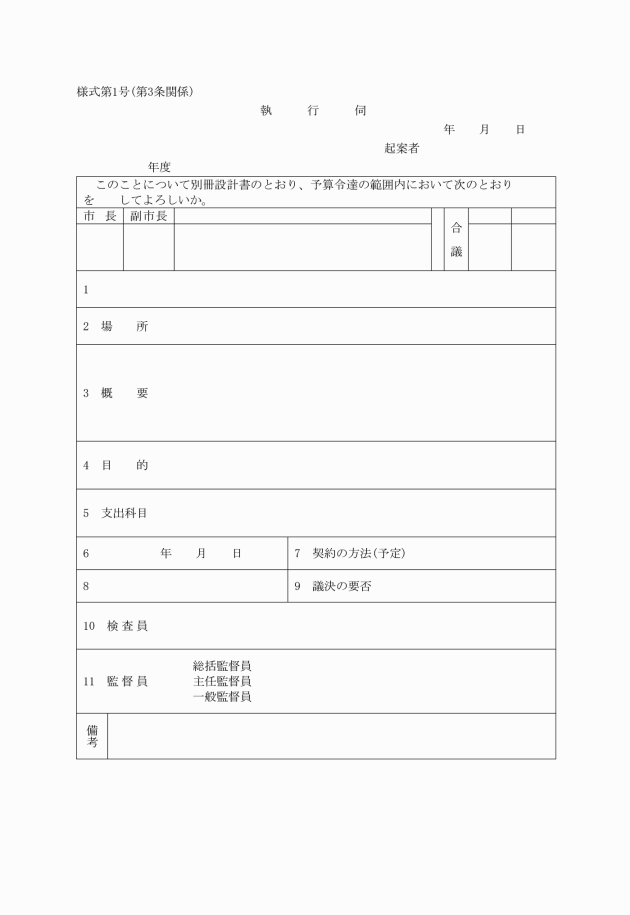

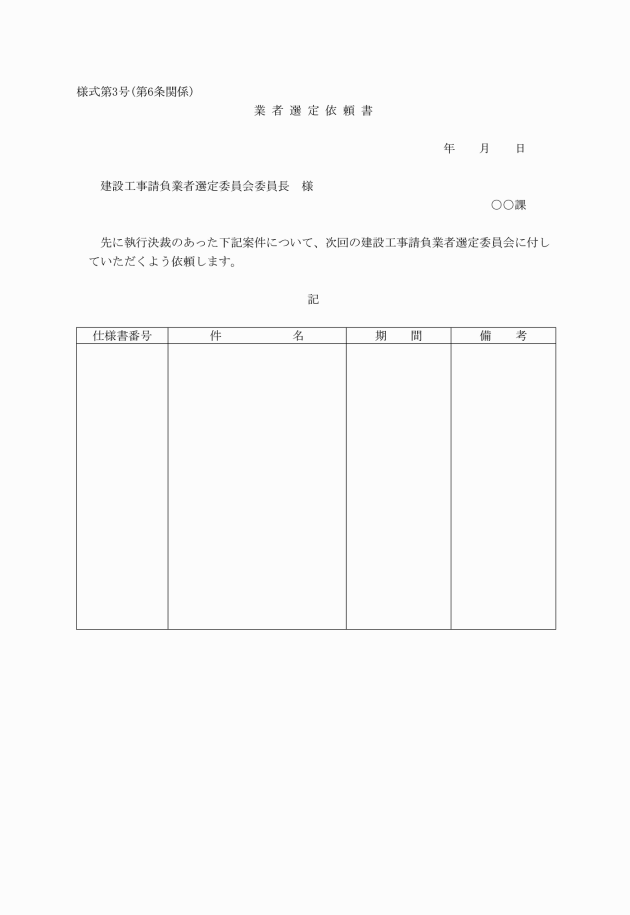

(事業の起案及び事業施行決裁)

第3条 第6条第1項第3号に定める契約が必要となる見込みの事業を施行しようとするときは、執行伺(様式第1号)により、あらかじめ支出負担行為権者の決裁を受け、支払条件として前金払又は部分払がある場合は、会計管理者の合議を経るなど必要な合議に付した後、山県市建設工事請負業者選定委員会規程(平成15年山県市訓令甲第20号)に定める山県市建設工事請負業者選定委員会(以下「委員会」という。)により業者の選定を行ってから入札(随意契約にあっては、見積書の徴収)を行わなければならない。ただし、見積書の徴収において、災害時や時期を失すると市が不利益を被ると認められるとき(以下「災害時等」という。)は、見積書を徴収してから委員会の審議に付すことができる。

2 契約を締結しようとするときは、山県市予算の編成及び執行に関する規則(平成15年山県市規則第36号)に定められた支出負担行為決議書により、決裁を受けなければならない。

3 設計書等により事業に要すると見積もられた費用(以下「予定価格」という。)は、当該事業について議決された予算額を超えてはならない。

4 工期及び納期限の設定に当たっては、予定価格のみではなく、天候、雇用状況、労働条件、週休2日制等に対する社会的状況等を勘案して設定しなければならない。

5 発注時期については、年度末近くになって長大な工期を要する事業を発注することのないよう、十分配慮しなければならない。

6 やむを得ない事由により工期が年度を超えることとなったときは、速やかに企画財政課と協議して、繰越し等の予算措置を適正に講ずること。

7 競争入札に付する場合の事業内容を特定するに当たっては、競争入札参加者が公正に競争ができるよう、競争を妨げるような銘柄の指定等をしてはならない。ただし、やむを得ない理由によりメーカー、銘柄等を限定する場合は、設計書に指定理由書を添付しなければならない。

8 事業についての予算を所掌する課(以下「事業課」という。)において、当該事業を施行するのに必要な関係技術職員又は有資格職員が配置されていない場合は、事業課の課長は、当該事業を施行するのに必要な関係技術職員又は有資格職員が配置されている課の課長に対し、その施行及び監理を依頼することができる。

(工事の施行方法)

第4条 工事の施行方法については、次によるものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する土木建築工事に関する工事及びこれに準ずるもの(以下「工事」という。)の施行方法は、請負とする。

(2) 請負で施行する場合においても、分割し、又は分離して施行することができる。

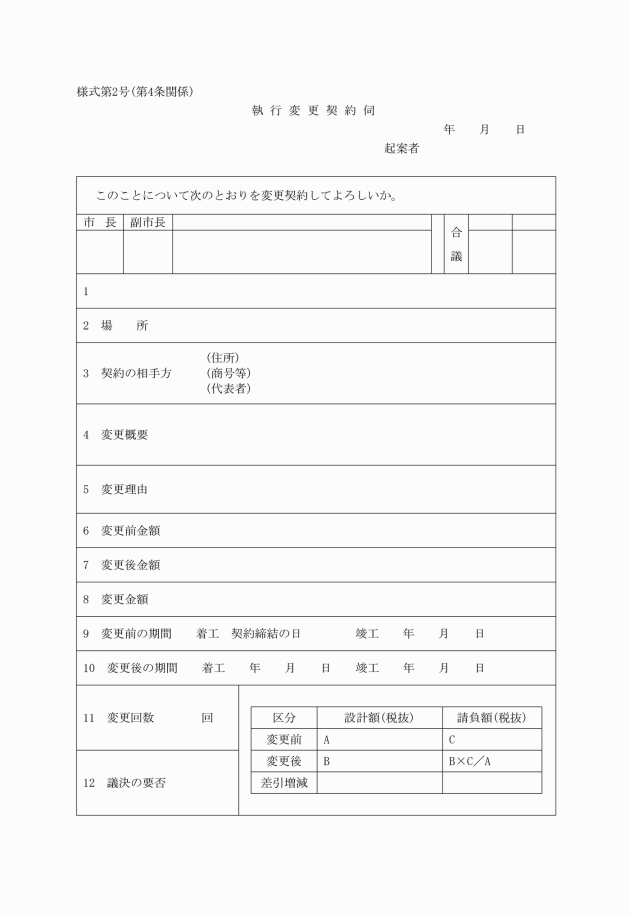

(3) 工事等の内容を変更しようとするときは、執行変更契約伺(様式第2号)に次に掲げる図書を添付し、決裁を受けなければならない。

ア 変更設計書

イ 変更設計前後対照図

ウ 変更協議書

エ その他必要な図書

(契約方法)

第5条 契約方法は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により落札者と締結するものとし、その体系は、次のとおりとする。

(1) 一般競争入札 市長が別に定める事業

(2) 指名競争入札 競争入札に付するもののうち、一般競争入札に付するもの以外の事業

(3) 随意契約 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項各号に該当する場合

(委員会の審査事項)

第6条 次に掲げる事項は、委員会の審議を必要とするものとする。

(1) 一般競争入札実施の適否の審査(一般競争入札を実施する場合の制限内容に関する審査)

(2) 特定建設工事共同企業体による入札実施の適否の審査

(3) 指名競争入札及び随意契約(特定の1者を指定して行う随意契約を除く。以下この号において同じ。)に付する事業の予定価格が次に該当する場合における、指名業者の選定及び随意契約理由の審査

契約の種類 | 予定価格 |

工事又は製造の請負 | 200万円以上 |

工事に伴う測量及び設計業務委託 | 100万円以上 |

上記以外の業務委託 | 100万円以上 |

財産の買入れ | 150万円以上 |

物件の借入れ | 80万円以上 |

2 委員会の会議は、原則として、毎月1日、15日に行うこととする。なお、必要と認めるときは、その都度委員長が招集する。

(選定方法)

第7条 業者の選定方法は、山県市建設工事指名競争入札参加者選定要領(平成15年山県市訓令甲第21号。以下「選定要領」という。)及び山県市建設工事発注標準(平成15年4月1日決定。以下「発注標準」という。)による。

(一般競争入札)

第8条 一般競争入札については、次によるものとする。

(1) 第5条に規定する契約の体系により一般競争入札に付するときは、執行伺に一般競争入札の旨を記載し、入札参加資格に制限を設ける場合は、その制限内容を記入し、委員会の審議に付さなければならない。

(2) 執行伺には、入札参加資格等を明示しなければならない。

(3) 事業課は、事業施行の決裁及び委員会の審査終了後、次に掲げる書類を総務課へ提出し、総務課は、事業課と日程等について協議の上、一般競争入札の公告を行わなければならない。

ア 執行伺(設計図書等が添付されて、決裁が済んだもの)

イ 仕様書等必要部数(入札参加者が、入札額を見積もるために必要な事項以外の数量や価格を記入しないこと。)

予定価格の区分 | 見積期間 |

1件の予定価格5,000万円未満 | 10日以上(5日以上に短縮できる。) |

1件の予定価格5,000万円以上 | 15日以上(10日以上に短縮できる。) |

(5) 予定価格の決定については、次によるものとする。

ア 予定価格書の作成は、執行伺の決裁が終了後、契約担当者が行う。ただし、第6条第1項第3号の規定に該当しないものについては、各事業課で取り扱うものとする。

イ 予定価格書の記載方法は、入札書比較価格欄に消費税分を含まない額を、予定価格欄に消費税分を含んだ金額を記載する。調査基準価格、失格判断基準価格及び最低制限価格を設定する場合も同様とする。

ウ 調査基準価格、失格判断基準価格及び最低制限価格の設定については、山県市低入札価格制度等実施要領(平成24年山県市訓甲令第11号)によるものとする。

(6) 一般競争入札の実施については、市長が別に定める要領に基づくものとする。

(指名競争入札)

第9条 指名競争入札については、次によるものとする。

(2) 執行伺の記載事項については、一般競争入札の場合と同様とする。

(3) 指名競争入札の指名通知は、総務課が作成し、事業課が発送する。この場合、前条第4号における見積期間に留意しなければならない。ただし、1件の予定価格が500万円未満の場合は、見積期間を1日以上とすることができる。

(4) 予定価格の決定については、一般競争入札の場合と同様とする。

(5) 指名競争入札に参加する者を指名する場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

ア 一般的注意事項

(ア) 指名候補業者の選考に当たっては、工事等の種類ごとに編さんされている名簿により、施行しようとする事業の契約の種類を特定し、その区分に登録された業者の中から選考しなければならない。

(イ) 指名は、名簿に登録された者の中から、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

a 名簿に登載された日以降における不誠実な行為の有無

b 名簿に登載された日以降の経営状況

c 名簿に登載された日以降の工事、納入の成績

イ 建設工事の場合

(ア) 建設工事にあっては、一般的注意事項に留意するほか、次に掲げる事項にも留意しなければならない。

a 当該工事に対する地理的条件

b 手持事業量の状況

c 当該工事の施工についての技術的適性

d 名簿に登載された日以降における安全管理の状況

e 名簿に登載された日以降における労働福祉の状況

(イ) 建設工事にあっては、建設業法第3条第1項ただし書及び建設業法施行令第1条の2に定める次表の軽微な工事を除き、許可された業者以外は施工できないので、この区分を厳守しなければならない。

工事の種類 | 軽微な工事の内容 |

建築一式工事 | 1件1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 |

その他工事 | 1件500万円未満の工事 |

ウ その他の場合

(ア) 財産の買入れ及び物件の借入れにあっては、一般的注意事項のほか、当該財産及び物件の納入に対する地理的条件について留意しなければならない。

(イ) 業務委託関係にあっては、一般的注意事項に留意するほか、次に掲げる事項にも留意しなければならない。

a 当該業務についての技術的適性

b 名簿に登載された日以降における安全管理の状況

c 名簿に登載された日以降における労働福祉の状況

エ 業者の選定

契約の目的又は性質上、名簿に登録されていない業者を指名候補業者として選考しなければならない場合は、あらかじめ、その業者に名簿登録申請をさせ、名簿登録後に指名しなければならない。ただし、やむを得ず名簿登録前及び未登録の業者を選考するときは、その理由等を明らかにしておかなければならない。

オ 指名業者数

(6) 指名基準の運用について、以下のように取り扱うこととする。

ア 名簿に登録された日以降における不誠実な行為の有無

(ア) 山県市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領(平成15年山県市訓令甲第22号)第2条に基づく指名停止期間中であるときは、指名しないこととする。

(イ) 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置要求に請負者が従わないこと等、請負契約の履行が不誠実であるときは、指名しないこととする。

(ウ) 一括下請、下請代金の支払遅延及び特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により、請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であるときは、指名しないこととする。

(エ) 警察当局から市長に対し、建設工事入札参加資格者に関して、次の情報を得たときは、指名しないこととする。

a 個人である有資格者又は法人である役員が暴力団関係者である場合及び暴力団関係者が有資格者の経営に事実上参加していると認められるとき。

b 有資格業者が業務に関して不正に暴力団関係者を利用し、又は使用したと認められるとき。

c 有資格業者が、いかなる名義をもってするかを問わず、不正に暴力団関係者に対して財産上の利益を与えたと認められるとき。

イ 名簿に登録された日以降における経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は、指名しないこととする。

ウ 名簿に登載された日以降における工事及び納入等の成績

(ア) 工事にあっては、建設工事成績評定基準に基づき、工事成績評定書に定める工事成績の前年度の平均点(以下「工事成績の平均点」という。)が60点未満の場合は、指名しないこととする。

(イ) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に判断しなければならない。

(ウ) 工事成績の平均点が2年連続して80点以上であること等工事の成績が優良である場合には、これを十分尊重しなければならない。

エ 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に判断しなければならない。

オ 手持事業量の状況

工事の手持ち状況から見て、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案しなければならない。

カ 工事施工についての能力及び技術的適性

(ア) 当該工事と同種工事についての相当の施工実績を勘案すること。

(イ) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績を勘案すること。

(ウ) 地形、地質等の自然的条件や、周辺環境条件等の当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績を勘案すること。

(エ) 発注予定工種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できるかどうかを勘案すること。

キ 安全管理の状況

(ア) 市発注工事について、安全管理の改善に関して労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこととする。

(イ) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に判断することとする。

(ウ) 安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重することとする。

ク 労働福祉の状況

(ア) 賃金不払に関する厚生労働省からの通報が市長に対してあり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこととする。

(イ) 建設業退職金共済組合等の加入状況を総合的に判断することとする。

(ウ) 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に取り組み、表彰を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重することとする。

(契約の締結及び契約書の請負金額等の記載方法)

第10条 競争入札の契約の場合は、総務課により市長職印を押印するものとする。

2 競争入札により締結した契約書は、執行伺と編綴して、事業課へ送付しなければならない。

3 契約の相手方が課税事業者の場合は、その取引に課税される消費税を明らかにするため、請負代金額等に併せて当該取引に係る消費税額(請負代金額等に110分の10を乗じて得た額)を記載するものとする。ただし、契約の相手方が免税事業者の場合は、消費税額を併記する必要はない。

4 消費税額の算出に当たって1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

5 契約書に貼付する印紙の額は、消費税相当分が契約書に明示されている場合に限り、契約書記載金額から消費税相当分を控除した金額で判断することとする。物品の買入れ契約並びに物品及び土地を除く賃貸借等に係る契約書については、非課税文書扱いであり、これに係る単価契約書についても、当市が印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)第26条第1号に定める「営業者の間」に当たらないため、非課税文書扱いとする。

(履行保証)

第11条 履行保証は、次に掲げる事項のいずれかに該当する金銭的保証を原則とする。

(1) 金融機関又は前払金保証会社の保証

(2) 公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証

(3) 履行保証保険契約の締結

(4) 契約保証金の納付(現金による納付)

(5) 有価証券の提供(国債、地方債、小切手等)

2 保証金額は、契約金額の10パーセントとする。ただし、工事の性質から金銭的保証ではなく、保証金額相当の役務保証付き公共工事履行保証証券による保証の場合は、契約金額の30パーセントとする。

3 履行保証の手続は、落札の日の翌日から起算して7日以内(市の機関の休日を除く。)に行うものとする。

4 履行保証が必要な工事は、契約金額が500万円以上のものとする。

(契約の履行)

第12条 工事の監督及び完成検査(財産の買入れその他の契約にあっては、納入完了検査及び完了検査)は、法、施行令及び契約規則の定めにより行わなければならない。

(随意契約ができる場合)

第13条 施行令第167条の2第1項の規定により随意契約ができるのは、次に掲げる場合とする。

(1) 予定価格が、契約規則第24条の表に掲げる範囲内の契約をするとき。

(2) 契約の性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき。

(3) 障害者支援施設、地域活動支援センター若しくは障害福祉サービス事業を行う施設等において製作された物品を買い入れる契約又はシルバー人材センター若しくは母子・父子福祉団体から役務の提供を受ける契約をするとき。

(4) 新たな事業分野の開拓を図る者が新商品として生産する物品を買い入れる契約をするとき。

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあるとき。

(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(9) 落札者が契約を締結しないとき。

(執行伺を用いる場合の随意契約の手続)

第14条 執行伺を用いる場合の随意契約の方法は、次によるものとする。

(1) 第6条第1項第3号に該当するものの契約手続において、設計書及び執行伺等の作成については、一般競争入札の場合と同様とする。その他の契約手続における設計書等の作成については、これを省略することができる。

(2) 随意契約理由の明示

前条第1号に該当する場合以外は、随意契約理由を明確にしておかなければならない。

(3) 見積業者の選考

ア 見積書を徴取する業者は、特別な場合を除き、2社以上を選考しなければならない。

イ 工事等の契約の区分及び名簿登録業者の選考については、指名競争入札の場合に準ずる。

ウ 予定価格の決定については、一般競争入札の場合と同様とする。

エ 契約規則第25条第2項の規定により見積書を省略する場合は、その理由等を明らかにしておかなければならない。

(4) 見積書の徴取

ア 事業施行の決裁及び委員会の審査が必要な場合は、審査が終了した後、業者等から見積書を同時に徴取し、その面前で開披する等、契約の公正性が保持できるよう工夫しなければならない。

イ 前条第1号により随意契約をする場合は、価格競争の概念を妨げることのないよう注意しなければならない。

ウ 見積書には、業者等が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(課税事業者の場合は消費税抜きに相当する金額、免税事業者の場合は課税事業者と同一の基準で比較できるようにするために用いる計算上算出された金額)を記載させるよう努め、業者等にあらかじめこの旨を伝えるものとする。

エ 見積書徴取の結果及びその経過を明らかにしておかなければならない。

(5) 契約決裁

見積りにより契約しようとする相手方と契約予定金額が決定した後、その結果と契約書案を添付し、決裁を受けなければならない。

(6) 契約の締結と契約書の請負金額等の記載方法

ア 随意契約の場合は、事業課により市長職印を押印するものとする。

イ 契約書の請負金額等の記載方法は、一般競争入札の場合と同様とする。

(7) 契約の履行については、一般競争入札の場合と同様とする。

(単価契約)

第15条 単価契約の通則については、次によるものとする。

(1) 単価契約は、契約金額の総額が不確定であるため、その執行の適正を期するため、数量についてもあらかじめ予定を立て、当該経費の歳出予算の範囲を超えないこととする。

(2) 単価契約が締結できるものは、事務用文具類、燃料、原材料類、電算事務処理委託費その他総額による契約を締結することが困難なもので、適当と認めたものとする。

2 契約手続については、次によるものとする。

(1) その契約の性質上競争入札に付すべきものについては、一般競争入札の場合と同様とする。

(3) 端数処理については、1円未満の端数があっても、これを切り捨てないものとする。

(4) 消費税相当額の併記については、一般競争入札の場合と同様とする。

(雑則)

第16条 この要領の規定により作成することとされている契約書については、当該契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成をもって、契約書の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該契約書とみなす。

2 前項の規定により契約書が電磁的記録により作成されている場合の記名押印に代わる氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行前に、合併前の高富町契約事務執行要領(平成6年高富町訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附則(平成17年8月18日訓令甲第16号)

この要領は、公布の日から施行する。

附則(平成17年12月22日訓令甲第20号)

(施行期日)

1 この要領は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領による改正後の山県市契約事務執行要領の規定は、この要領の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお、従前の例による。

附則(平成18年3月23日訓令甲第5号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月20日訓令甲第8号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年2月24日訓令甲第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

附則(平成24年2月22日訓令甲第17号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項第3号の規定は、平成28年度以降の年度の予算に係る契約について適用し、平成27年度以前の年度の予算に係る契約については、なお、従前の例による。

附則(令和元年9月18日訓令甲第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。(ただし、第2条の規定は、令和元年10月1日から施行する。)

(経過措置)

2 この訓令による改正後の山県市契約事務執行要領の規定は、この訓令の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお、従前の例による。

附則(令和3年3月23日訓令甲第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年2月29日訓令甲第2号)

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。